ネイチャーポジティブで求められる内容

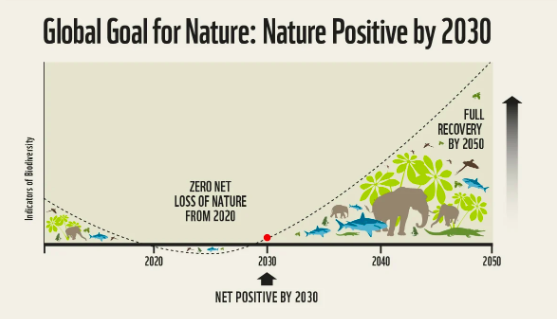

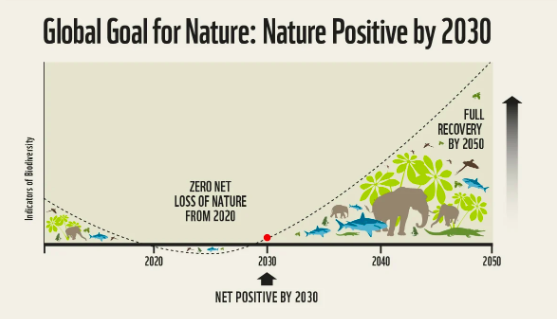

ネイチャーポジティブとは、生物多様性の減少傾向から反転させ、2030年までに回復基調にのせる(ネットポジティブ)ための考え方とあらゆる営みである。

昆明・モントリオール生物多様性枠組の、2030年ミッション「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急の行動をとる」や、生物多様性国家戦略2023-2030の、2030年に向けた目標・ミッション「ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現」を受け、企業にも様々な対応が求められる。

国際自然保護連合の事務局長である道家哲平氏は次のように説明する。

「これまで生物多様性は配慮と考えられてきた。マイナスをゼロにする考え方。しかし今後は、ポジティブ、つまりプラスを求めていく時代がやってくる。

人間は、食べ物や服、住居など、様々な自然を使いながら生きている。今後は、人間が使った以上に自然が回復されていく、そんな時代が求められようとしている。この中でとても大切なのは『ネイチャー・ポジティブ』を定量的に把握し、議論できる状況に持っていくことが重要。」

大企業や多国籍企業・金融機関に求められる対応 ー「保護・保全・削減」に加え「回復・再生」アクションも

これまで企業活動においては、生物多様性や自然環境の損失をゼロにすることを目指せば問題なかった。

しかし今後はプラス、つまり生物多様性や自然環境を向上させる行動が求められるようになる。

「減らしてはならないというネガティブな思考と行動」を、「増やそうとするポジティブな思考と行動」にパラダイムシフトする必要がある。

2030年までに「損失を止めることに加え、反転させる」ことが目標となり、自然を減らさない「保護・保全・削減」ではなく、「回復・再生」させることを念頭におく事業活動へのトランジションが必要。

大企業や多国籍企業・金融機関に求められる10のアクション

●アクション1:調達で自然配慮・生物多様性への負荷低減

●アクション2:原材料など調達元の自然の保全・回復

●アクション3:環境汚染原因の排出削減

●アクション4:自社保有自然の維持・適切な管理

●アクション5:自社主導の自然再生・回復アクション

●アクション6:自治体や団体・NPOの自然再興アクションやプロジェクトへの資金提供・支援

●アクション7:自治体や団体・NPOの自然再興アクションやプロジェクトとの協業

●アクション8:各種の自然再興アクションへのボランティア参加

●アクション9:ネイチャーポジティブに関する2030年に向けた目標設定

●アクション10:自社事業活動の生物多様性の関係性の調査・把握・情報開示

●プラスα:適切モニタリングのための技術・サービス開発

「保護・保全」アクション

●アクション1:調達で自然配慮・生物多様性への負荷低減

本業である調達活動による、ネイチャーポジティブの実践がまず求められる。

調達方針に自然配慮を明示し、取引ルールにして遵守する。調達先の生物多様性への負荷低減を要請・促進し、自然を破壊する企業は調達先から外すことによって、生物多様性への負荷低減を進めることができる。

ただし、どれだけ負荷低減を進めても、事業を営む限り生物多様性へのネガティブ影響をゼロにすることは難しく、負荷低減に加えて、「回復・再生」アクションも同時に行うことが求められる。

損失を止めることに加え、反転させる反転させることが期待される。

●アクション2:原材料など調達元の自然の保全・回復

農業・林業・漁業など自然と直接関係する事業においては、生物多様性に配慮し、持続可能な生産地形態確保の行動や、生態系サービス提供を積極的に拡大するための持続的な生産活動が求められる。

平たく言えば「使った分だけ、回復させる」ことが求められ、生物多様性や自然環境への負の影響削減のみならず、正の影響の拡大が期待される。

例えばサントリーでは、2003年より水源林と周辺の水源涵養活動を実施。全国で1.2万haの森林等を整備し、同社が工場で汲み上げる地下水の2倍以上の水を涵養している。

●アクション3:環境汚染原因の排出削減

プラごみ排出の削減、化学農薬・肥料使用の削減、食料廃棄物の削減の施策を通じた、自然環境汚染の排出削減が求められる。

理想的には排出ゼロ、もしくはネットゼロ(回収活動などを並行して行うことで±ゼロに)が期待される。

●アクション4:自社保有自然の維持・適切な管理

自社保有の自然(自社工場敷地内の森林など)の維持・管理を通じた、生物多様性の保全が求められます。

30by30自然共生サイト(民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域)に申請・登録することで、日本の世界に対する目標達成への貢献にもつながります。

例えば日立では、国分寺地区の中央研究所は、創業社長の「よい立木は切らずによけて建てよ」という意志を受け、武蔵野の自然環境が保全・整備されている。「生物多様性保全につながる企業のみどり100選」に選定され、30by30自然共生サイトにも認定されている。

中央研究所の自然

NECの我孫子事業場では、2011年より生物多様性の保全活動を実施しており、絶滅危惧種IB類のオオモノサシトンボの生息が確認されている。

同事業所も「関東・水と緑のネットワーク拠点百選」に選定され、30by30自然共生サイトにも認定されている。

NEC生きもの観察隊 in 我孫子

「回復・再生」アクション

●アクション5:自社主導の自然再生・回復アクション

一部の企業では、自然(森林など)の購入と再生に積極的に資金を投じている。

温室効果ガスのカーボンニュートラル実現と、ネイチャーポジティブ・生物多様性保護実現の同時達成が目的である。

例えば住友林業は、国内に総面積約4.8万ha(国土面積の約800分の1)の社有林を保有している。加えて2030年までに国内外で森林保有管理面積を50万haに引き上げる目標を設定。1000億円規模の「森林投資ファンド」設立し、森林のCO2吸収源からのカーボンクレジットを出資企業・投資家に配分する考え。

住友林業、保有森林面積を50万haに。1000億円規模の「森林投資ファンド」設立

アップルは、米国・中国・コロンビアで森林保護事業を開始。同事業の狙いは、製品パッケージに使用する紙素材のカーボンフットプリント削減と、原生林による二酸化炭素の貯蔵。紙素材の持続可能方法での調達、カーボンニュートラル、原生林の保護を同時実現している。

2021年には森林再生プロジェクトに投資する2億ドル(約300億円)のファンドを設立し、活動を加速している。

Apple、森林再生へ220億円基金 CO2削減を収益化

イケアは、米国ジョージア州で4400haの森林を購入。伐採する以上に植樹して森林再生し、生態系の維持を実現。米国に加えエストニア、ラトビア、ルーマニアなどで24.8万haの森林を購入・保護している。

イケアは一連の森林保護事業の目的は、次の3つとしている。

1. 事業で使用する木材のみならず、責任ある森林管理を世界中の規範とする

2. 森林破壊を止め、再植林によって劣化した景観を回復させる

3. よりスマートな方法で木材を利用するためのイノベーションを推進する

加速する企業の森林購入・保護、そのねらいとは?

●アクション6:自治体や団体・NPOの自然再興アクションやプロジェクトへの資金提供・支援

自治体や団体・NPOなどによる生物多様性保全・再生の取組に対する、資金提供や支援は企業に期待されるアクションである。

例えばソニーでは、WWFによるスマトラ島の森林保全プロジェクト(森林および野生動物の調査、エレファントパトロール、植林活動)を支援している。

WWFスマトラ島森林保全プロジェクト

イギリスのパーソナルケアブランド「CENTRED.」は、ヘアケア製品などのボトル1本販売されると、その10倍の量のプラスチックを自然界から回収するプロジェクトを、rePurpose Globalとの協業を通じて行っている。

CENTERD.:プラスチックネガティブ事例

●アクション7:自治体や団体・NPOの自然再興アクションやプロジェクトとの協業

自治体や団体・NPOなどの生物多様性保全・再生の取組への資金提供や支援から更に踏み込み、複数年にわたる協業と取組実行・大きな資金動員も企業に期待されるアクションである。

例えば三菱地所は、群馬県みなかみ町と日本自然保護協会と、10年間の連携協定を締結。企業版ふるさと納税を活用し、みなかみ町に6億円の寄付を予定する。次のようなアクションを行う想定。

①生物多様性が劣化した人工林を自然林へ転換する活動(約80ha)

②生物多様性豊かな里地里山の保全と再生活動

③ニホンジカの低密度管理の実現

④NbS(Nature-based Solutions)の実践

⑤生物多様性保全や自然の有する多面的機能の定量的評価

三菱地所、みなかみ町と3者協定を締結

●アクション8:各種の自然再興アクションへのボランティア参加

自治体や団体・NPOなどが実施する自然再興アクションへのボランティア参加も、会社として継続的に取り組むことで、大きな貢献になる。

例えばセールスフォースは、創業当時より「1-1-1モデル」と呼ぶ社会貢献を行なっている。製品の1%、株式の1%、就業時間の1%を活用してコミュニティに貢献する社会貢献モデルで、創業以来、製品提供を通じて支援た非営利団体は世界で27,000団体以上、助成金は1億ドル以上、社員がボランティア活動に費やした時間は110万時間以上にのぼるという。

「1-1-1」という社会貢献モデル その社会的価値とマーケティング効果

「モニタリング・報告」アクション

●アクション9:ネイチャーポジティブに関する2030年に向けた目標設定

2030年ミッション「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急の行動をとる」を受けて、企業はネイチャーポジティブ・生物多様性に関する2030年に向けた目標設定をし、開示することが求められる。

世界共通の目標は「Global Goal for Nature: Nature Positive by 2030」で、「Net Positive by 2030」であり、非常に明快だ。

Net Positiveとは元ユニリーバCEOのポール・ポールマン氏が提唱したもので、「ビジネスが環境や社会に与える悪影響をゼロにする」という旧来の発想を超え、「企業は事業活動を通じて、環境や社会にプラスの影響を与えることを目標にすべき」という考え方。

2030年までにネットポジティブの実現を目指す目標設定が求められる。

●アクション10:自社事業活動の生物多様性の関係性の調査・把握・情報開示

企業は、自社事業活動の生物多様性への依存度・影響評価・目標と保全回復アクションに関する情報開示が求められる。

2023年6月時点、企業の情報開示に関係し、TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosure)が、企業の自然との関係を社会に伝えるための項目を検討している。TNFDは開示項目を定めた枠組のβ版を2022年3月に公開し、順次更新を加え、2023年9月に正式版を公開する予定である。

企業による情報開示は自社目標とセットであり、目標に対する進捗も公開するのが望ましい。自己満足な内容・誇張内容であってはならず、第三者による客観的な評価・比較も求められるであろう。

また、情報公開することが自体が目的ではなく、生物多様性と自然環境の損失を止め、反転させる、ネイチャーポジティブを目指すアクションが求められることは言うまでもない。

●プラスα:適切モニタリングのための技術・サービス開発

生物多様性や自然の保全・保護・回復・再生や、環境汚染原因の削減にあたり、その現状の状況把握が必要となる。現状把握方法やサービスの構築・提供も企業に期待されるところである。

例えばニコンは、センサーカメラ撮影画像から動物自動検出するアプリを開発。野生動物のモニタリング調査における、労力と時間の大幅な削減を実現した。

AIを使った動物画像の自動検出アプリが完成

スタートアップのピリカは、河川のマイクロプラスチック専用調査装置を開発。メコン川のプラスチック流出実態の調査協力をした。

メコン川のプラスチック流出実態を調査〜国連環境計画(UNEP)CounterMEASUREⅠ&Ⅱプロジェクト〜

大企業や多国籍企業・金融機関に求められる10のアクション

ネイチャーポジティブとは、生物多様性の減少傾向から反転させ、2030年までに回復基調にのせる(ネットポジティブ)ための考え方とあらゆる営みである。

企業、特に大企業や多国籍企業が担う役割は大きく、2030年に向けて各社が迅速にアクションすることが求められる。

●アクション1:調達で自然配慮・生物多様性への負荷低減

●アクション2:原材料など調達元の自然の保全・回復

●アクション3:環境汚染原因の排出削減

●アクション4:自社保有自然の維持・適切な管理

●アクション5:自社主導の自然再生・回復アクション

●アクション6:自治体や団体・NPOの自然再興アクションやプロジェクトへの資金提供・支援

●アクション7:自治体や団体・NPOの自然再興アクションやプロジェクトとの協業

●アクション8:各種の自然再興アクションへのボランティア参加

●アクション9:ネイチャーポジティブに関する2030年に向けた目標設定

●アクション10:自社事業活動の生物多様性の関係性の調査・把握・情報開示

●プラスα:適切モニタリングのための技術・サービス開発