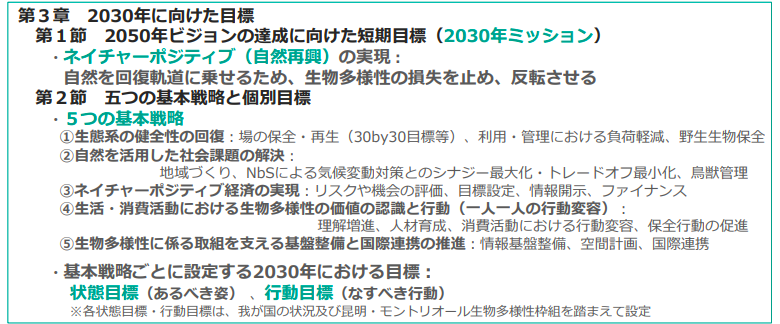

生物多様性国家戦略2023-2030のミッション「2030 年までに『ネイチャーポジティブ:自然再興』を実現する」に向け、企業も2030年に向けて具体的な対応が求められる。

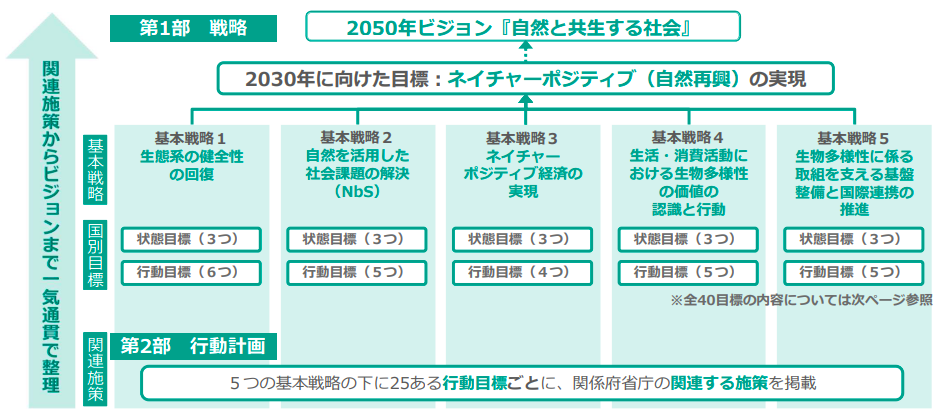

生物多様性国家戦略2023-2030の位置付け

生物多様性国家戦略2023-2030は、世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に対応した、生物多様性に関する日本の国家戦略である。

生物多様性国家戦略2023-2030には、5つの基本戦略と、40の個別目標(15の状況目標、25の行動目標)が設定された。

25の行動目標ごとに関係省庁の施策(367個)が紐付けられており、また生物多様性国家戦略2023-2030の書き振りから、生物多様性国家戦略2023-2030は「政府としての内容」の側面が強い。

また「第 3 回ネイチャーポジティブ経済研究会 議事要旨」によると、生物多様性国家戦略は、今後の内容への言及・提言ではなく、既存の施策を盛り込むことに重きを置いている模様。

ネイチャーポジティブ経済など、ビジネス関連で企業が取り組むべき内容は、別途「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」で取りまとめられる予定らしい(2023年6月時情報)。

ネイチャーポジティブで求められる内容

「生物多様性国家戦略2023-2030」の上位位置付けとなる「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の2030年ミッションは「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急の行動をとる」であり、「損失を止めることに加え、反転させる」ことが目標である。

ネイチャーポジティブとは、生物多様性の減少傾向から反転させ、2030年までに回復基調にのせる(ネットポジティブ)ための考え方とあらゆる営みである。

.jpg?width=1400&height=810&name=Nature%20Positive%20graph%20(2).jpg)

国際自然保護連合の事務局長である道家哲平氏は次のように説明する。

「これまで生物多様性は配慮と考えられてきた。マイナスをゼロにする考え方。しかし今後は、ポジティブ、つまりプラスを求めていく時代がやってくる。

人間は、食べ物や服、住居など、様々な自然を使いながら生きている。今後は、人間が使った以上に自然が回復されていく、そんな時代が求められようとしている。この中でとても大切なのは『ネイチャー・ポジティブ』を定量的に把握し、議論できる状況に持っていくことが重要。」

これまで企業活動においても、生物多様性や自然環境の損失をゼロにすれば問題なかった。

しかし今後はプラス、つまり生物多様性や自然環境を向上させる行動が求められるようになる。

「減らしてはならない、というネガティブな思考と行動」を、「増やそうとする、ポジティブな思考と行動」にパラダイムシフトする必要がある。

大企業や多国籍企業・金融機関に求められる対応

日本の生物多様性国家戦略は、日本の官僚が取りまとめた内容であり、日本に限定した内容となっている。

国内のみで事業展開する中小企業は、日本政府が発する情報に沿って生物多様性に関する活動を進めれば問題ないであろう。

一方、多くの大企業や多国籍企業は、調達・製造・販売において、日本国外に多くを依存し、影響を与えている。そのため、日本の生物多様性国家戦略に加えて、事業展開する対象国を中心とする生物多様性戦略に沿う必要性があろう。

事業展開する対象国の法規制やルールに則りつつ、基本的には、昆明・モントリオール生物多様性枠組に沿う対応が求められるであろう。

「基本戦略1 生態系の健全性の回復」で企業に求められる対応

2030年までに陸と海の30%以上を保全する「30by30」目標の達成に向け、保護地域・OECMによる保全取組を進め、生物群集全体の保全を図る。生物多様性への負荷軽減と質の向上を図り、気候変動等への強靱性にも寄与する生態系の健全性を回復させる。

行動目標1-1:陸域及び海域の30%以上を保護地域・OECMで保全し、それら地域の管理有効性を強化する

→「生物多様性のための30by30アライアンス」への自社保全地域の登録が期待される

行動目標1-2:土地・海域利用による生物多様性への負荷軽減により生態系の劣化を防ぎ、既に劣化した生態系の30%以上の再生を進め、生態系ネットワーク形成に資する施策を実施する

→自然の維持管理と再生のためのアクションが求められる

→都市地域の緑地適切保全・生物多様性に配慮した緑地整備が期待される

行動目標1-3:汚染の削減に資する施策を実施する(生物多様性への影響削減を目的とする排出管理を行い、環境容量考慮した適正水準とする)

→プラごみ排出、農薬使用、食料廃棄物などの環境汚染の削減を目的とする排出管理・削減の施策が求められる

「基本戦略3 ネイチャーポジティブ経済の実現」で企業に求められる対応

持続可能なビジネスのためには生物多様性・自然資本への配慮が不可欠であり、生物多様性・自然資本の観点を事業活動に統合させる必要がある。

経済に係る制度・システムの在り方を見直し、事業活動による生物多様性・自然資本への負荷低減し、正の影響を増大させる施策を実施し、事業活動において自然資本を持続可能に利用する社会経済活動を広げる。

状態目標3-1:生物多様性保全に資するESG投融資を推進し、生物多様性保全に資する施策に適切に資源配分されている

状態目標3-2:事業活動による生物多様性への負の影響の低減、正の影響の拡大、企業や金融機関の生物多様性関連リスク低減、持続可能な生産形態確保のための行動推進が着実に進んでいる

状態目標3-3:持続可能な農林水産業が拡大している

行動目標3-1:企業による生物多様性への依存度・影響の定量的評価、現状分析、科学に基づく目標設定、情報開示を促し、金融機関・投資家による投融資を推進する基盤整備し、投融資観点から生物多様性を保全・回復する活動を推進する

→生物多様性への依存度・影響評価・目標と保全回復アクションに関する情報開示が求められる

→原材料など調達における、生物多様性への負の影響を削減し、正の影響を拡大することが求められる

→持続可能な生産地形態確保のための行動が求められる

行動目標3-2:生物多様性保全に貢献する技術・サービスの支援を進める

→生物多様性保全に資する施策に資源配分することが求められる

行動目標3-4:みどりの食料システム戦略に掲げる化学農薬・化学肥料使用量の低減、有機農業の推進含め、持続可能な環境保全型の農林水産業を拡大させる

→化学農薬・肥料使用の削減、有機農業の推進などが求められる

企業(事業者)に期待される役割と連携

自らの事業活動と生物多様性の関係性を把握し、生物多様性への負荷低減の方策検討や実施体制の構築が求められる。ネイチャーポジティブ経済の実現に向け、事業者は中心的役割を担うことが期待される。

特にサプライチェーンは、原料の生産から輸送、加工、販売、廃棄に至るまでの過程で生物多様性への負荷を低減させる必要がある。事業者は自らを取り巻く、サプライチェーン及びバリューチェーンのつながりを認識し、透明性ある適切な情報開示が求められる。

農林水産業においては、生物多様性に配慮し、生態系サービスの提供を積極的に拡大するための持続的な生産活動を行うことが求められ、開発事業においては、事業実施により生物多様性への悪影響が生じないよう必要措置を行うことが求められる。

金融機関においては、生物多様性に配慮した事業活動に対し優先的融資を行うなど、ESG投融資を通じた生物多様性の保全への貢献が求められる。

事業活動以外にも、事業者による社会への貢献も期待され、生物多様性保全の取組実施や資金提供等も地域の生物多様性保全に大きく貢献する。

工場敷地内の緑地や社有林等の中には多様な動植物の生息地・生育地となっている場所もあり、OECM 等の管理により生物多様性保全寄与も期待される。

ネイチャー”ポジティブ”というパラダイムシフト

「生物多様性国家戦略2023-2030」の上位位置付けとなる「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の2030年ミッションは「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急の行動をとる」であり、「損失を止めることに加え、反転させる」ことが目標である。

ネイチャーポジティブとは、生物多様性の減少傾向から反転させ、2030年までに回復基調にのせる(ネットポジティブ)ための考え方とあらゆる営みである。

これまで企業活動においても、生物多様性や自然環境の損失をゼロにすれば問題なかった。

しかし今後はプラス、つまり生物多様性や自然環境を向上させる行動が求められるようになる。

「減らしてはならない、というネガティブな思考と行動」を、「増やそうとする、ポジティブな思考と行動」にパラダイムシフトする必要がある。

2030年までに達成すべきターゲットに関して、企業、特に大企業や多国籍企業・金融機関は緊急の行動が求められる。

以前(愛知目標)は「生物多様性の損失を止める」ことが目標だったため、企業は、企業活動に起因する生物多様性への悪影響をゼロに近づけようとすればよかった。

原材料や資材調達先が悪影響を及ぼしてないこと、原材料の調達先の自然環境をの維持、自社保有の自然を維持・管理、農薬使用やプラスチックゴミの削減など。

しかし、昆明・モントリオール生物多様性枠組の2030年ミッションは「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急の行動をとる」となった。

これまでと同じでは不十分であり、生物多様性や自然を回復軌道に乗せるための活動が、大企業や多国籍企業・金融機関に今後求められるようになり、

自然を使う以上に、自然を回復させる活動をすることが求められる。