2030年のネイチャーポジティブ目標に向けた活動にあたり、2010年代の生物多様性取り組み失敗から教訓を得て、同じ失敗を繰り返さないことは大切である。

●2010年代の生物多様性取り組み 成果と失敗

生物多様性の「愛知目標」と「生物多様性国家戦略2012-2020」の結果評価について。

●愛知目標の結果評価について

達成の要素を含むのは6目標であり、日本は目標達成が2割、進展するも未達が5割。

未達成の主要因は、設定された目標が、世界目標よりも低いレベルの目標設定だったため、という極めてお粗末な理由。

【達成された目標】

・目標9:侵略的外来種の制御・根絶

・目標11:陸域の17%、海域の10%を保護地域等により保全

・目標16:ABSに関する名古屋議定書の試行・運用

・目標17:国家戦略の策定・実施

・目標19:関連知識・科学技術の向上

・目標20:資金を顕著に増加

【未達成の目標】

・目標1:生物多様性の価値と行動の認識

・目標2:生物多様性の価値を国・地方の戦略及び計画プロセスに統合

・目標3:有害な補助金の廃止・改革、正の症例措置の策定・適用

・目標4:持続可能な生産・消費計画の実施

・目標5:森林を含む自然生息地の損失を半減→ゼロへ、劣化・分断を顕著に減少

・目標6:水産資源の持続的な漁獲

・目標7:農業・養殖業・林業が持続可能に管理

・目標8:汚染を有害でない水準へ

・目標10:脆弱な生態系への悪影響の最小化

・目標12:絶滅危惧種の絶滅が防止

・目標13:作物・家畜の遺伝子の多様性の維持・損失の最小化

・目標14:自然の恵みの提供・回復・保全

・目標15:劣化した生態系の15%以上の回復を通じ気候変動緩和・適応に貢献

・目標18:伝統的知識の尊重・統合

●生物多様性国家戦略2012-2020の結果評価について

「生物多様性国家戦略2012-2020」の13の国別目標のうち、5つが目標達成された。

一方、その他の8つの目標は達成できず。

【達成された目標】

・侵略的外来種の特定、定着経路情報の整備、防除の優先度の整理、防除の計画的推進

・陸地の17%、海域等の10%の適切な保全・管理

・名古屋議定書の締結と国内措置の実施

・生物多様性国家戦略に基づく施策の推進

・伝統的知識等の尊重、科学的基盤の強化、科学と政策の結びつきの強化など

【未達成の目標】

・生物多様性の社会における主流化の達成

・自然生息地の損失速度およびその劣化・分断の顕著な減少

・生物多様性の保全を確保した農林水産業の持続的な実施

・窒素なリン等による汚染状況の改善、水生生物等の保全と生産性の向上、水質と生息環境の維持

・人為的圧力の最小化に向けた取組の推進

・絶滅危惧種の絶滅防止と作物、家畜等の遺伝子の多様性の維持

・生態系の保全と回復を通じた生物多様性・生態系サービスから得られる恩恵の国内外における強化

・劣化した生態系の15%以上の回復等による気候変動の緩和と適応への貢献

●生物多様性取り組み 2020年代に生かすべき教訓

2010年代の生物多様性取り組み失敗から、活かすべき教訓は次の2つではないだろうか。

①日本の国家目標が、世界目標と同レベルの目標であること

2010年代に未達成が多かった主要因は、設定された目標が、世界目標よりも低いレベルの目標設定だったため。

そのようなお粗末な状況を繰り返さぬよう、日本の国家目標(生物多様性国家戦略2023-2030)が、世界目標(昆明・モントリオール生物多様性枠組)とレベルを合わせた形であることが必須である。

②達成できなかったことに、より注力すべき

2010年代に達成できた目標は、これまで同様の努力により、2030年に向けて順調に推移する可能性が高いだろう。一方で、2010年代に達成できなかった目標は、今まで通りではダメで、相当なリソースをかけて、これまでと異なるレベルの努力が必要なはずである。

2010年代に達成できなかったことにより注力すべきである。国も地方自治体も、企業もNPOなども。

①日本の国家目標が、世界目標と同レベルの目標であるかどうか

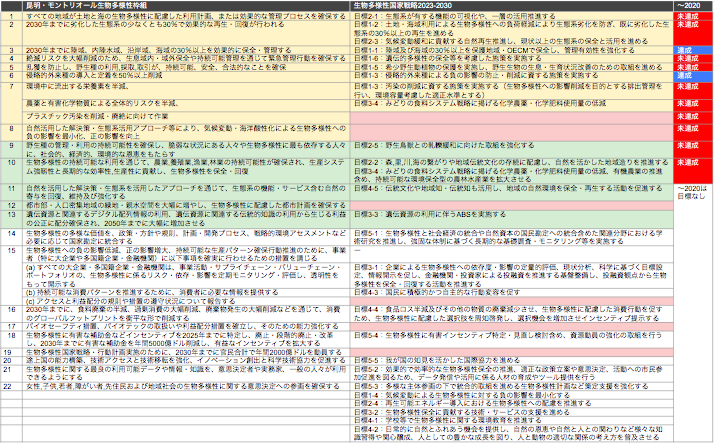

世界目標(昆明・モントリオール生物多様性枠組)と、日本の国家目標(生物多様性国家戦略2023-2030)を比較すると、一部の項目を除き、日本の国家目標は世界目標とおおよそレベルが合っていると言えそうである。

「プラスチック汚染の削減・廃絶に向けた作業」や「自然を活用した解決策などによる生物多様性の負の影響の最小化・正の影響向上」などは、日本の国家目標には直接的には記載されていないが、取り組むべき項目である。

②注力すべき目標(過去達成できなかった目標)は何であるか

これら項目ものは2010年代に目標達成できなかった。

・生物多様性の社会における主流化の達成(生物多様性の価値と行動の認識、持続可能な生産・消費計画の実施など)

・森林を含む自然生息地の損失を半減→ゼロへ、劣化・分断を顕著に減少

・汚染を有害でない水準へ(窒素やリン等による汚染状況の改善、水質と生息環境の維持など)

・サンゴ礁など脆弱な生態系への人為的圧力・悪影響の最小化

・劣化した生態系の15%以上の回復

・生態系や自然の恵みの提供・保全・回復

・生物多様性の保存を確保した水産資源の持続的な漁獲

・生物多様性の保存を確保した持続可能な農業・養殖業・林業

・絶滅危惧種の絶滅の防止

・作物・家畜の遺伝子の多様性の維持・損失の最小化

世界目標(昆明・モントリオール生物多様性枠組)と、日本の国家目標(生物多様性国家戦略2023-2030)の中で、2010年代に達成できたものは「陸地海域等の適切な保全・管理」と「侵略的外来種の防除」の2つだけ。

その2つの目標以外は、2030年までのネットポジティブ目標に向け、これらは2010年代の活動の何倍もの努力が必要であろう。