生物多様性に関する2010年代の目標とその取り組み結果の評価は、2030年の目標に向けて参考すべきである。

「生物多様性国家戦略2012-2020」達成度合いは、13の国別目標のうち、5つが目標達成された。一方、その他の8つの目標は達成できず。

2010年代にうまくできたことは、今後も継続して実施し、

2010年代に失敗したことは、取り組みを抜本的にやり直す必要が高いと言える。

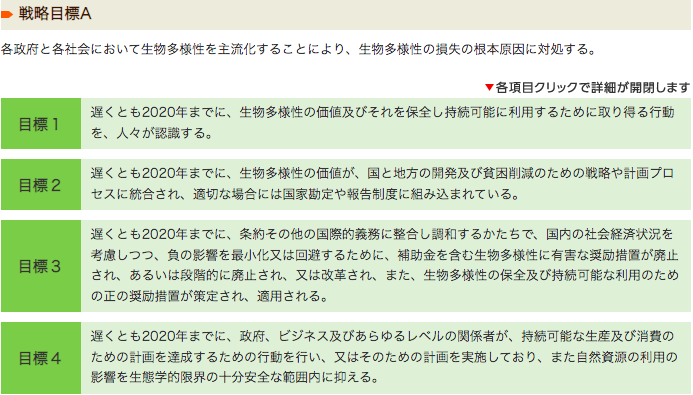

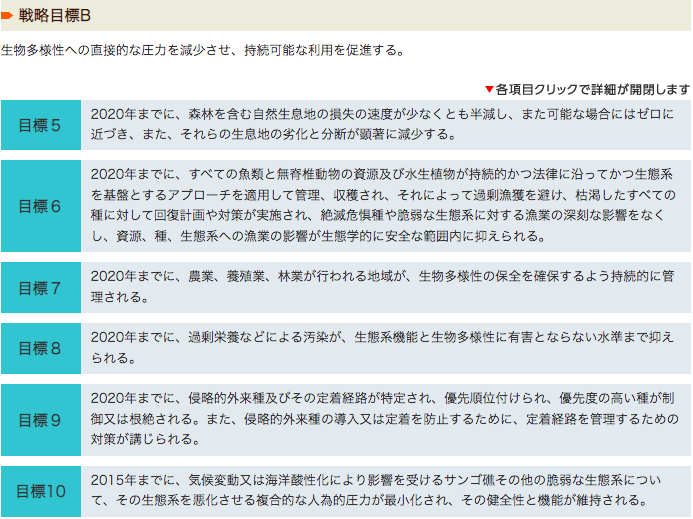

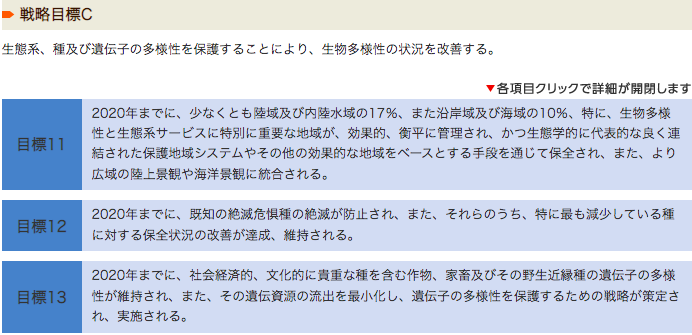

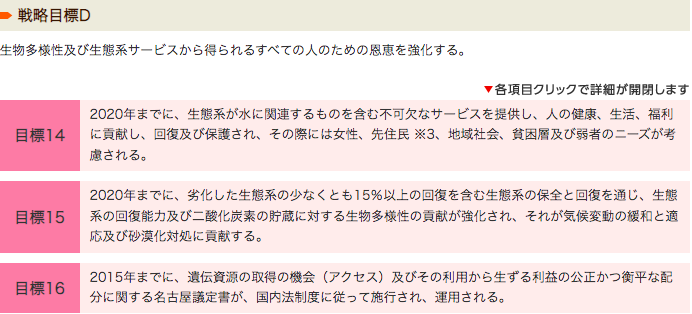

●生物多様性の損失を止めるための愛知目標(20の個別目標)

●愛知目標の達成度合い

- 達成の要素を含むのは6目標(外来種侵入ルート把握、保護地域拡充、遺伝資源利用の利益配分仕組み構築、国家戦略策定、科学技術推進、資源倍増)

- 要素が達成されたのは全体の12%、たったの1割ほどと厳しい結果。7要素(外来侵入種経路優先度、陸の保護地域面積、海の保護地域面積、名古屋議定書発効、国家戦略策定、科学技術増大、国際資源フロー倍増)で達成

- 達成できなかった主要因は、多くの国で設定された目標が、世界目標よりも低いレベルの目標設定だった

- 日本は、目標達成が2割、進展するも未達が5割

愛知目標の国際的な達成状況

愛知目標の最終評価文書、地球規模生物多様性概況第5版(GBO5)の発表

.

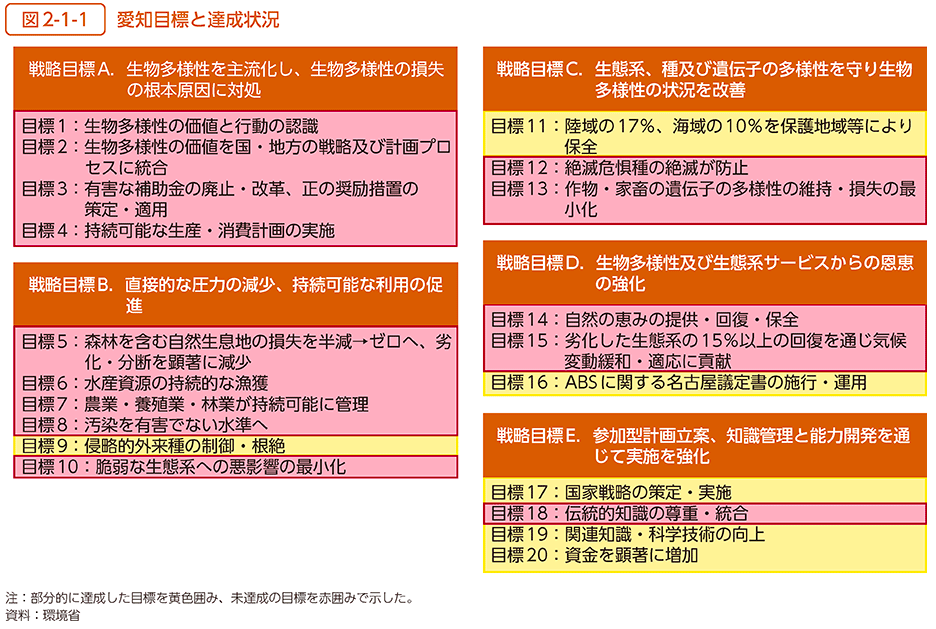

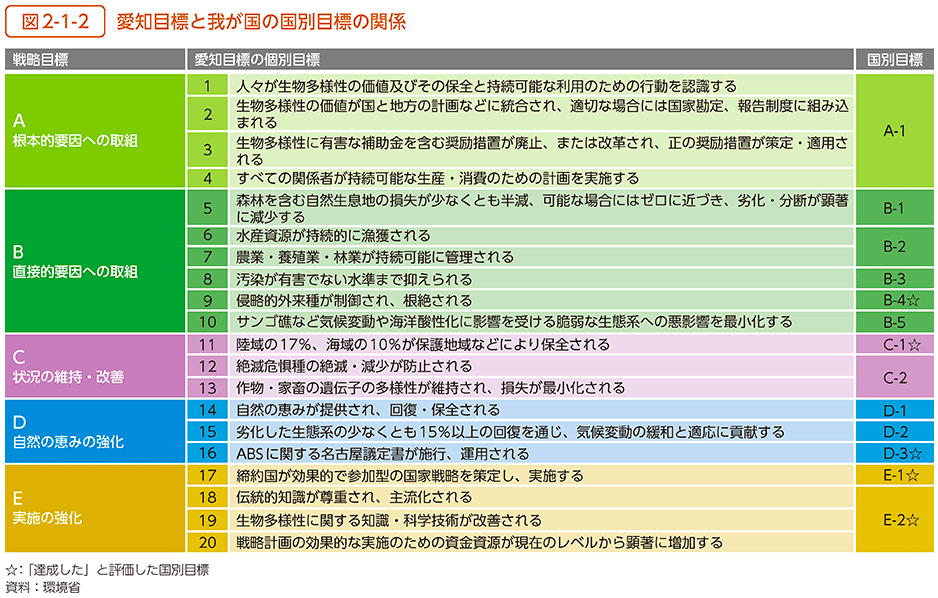

●生物多様性国家戦略2012-2020(13の個別目標)

日本の国家戦略では、愛知目標の20目標を、13の国別目標に整理していた。

●生物多様性国家戦略2012-2020の達成度合い(5つの基本戦略と、13の目標ごとの評価)

- 13の国別目標のうち、5つが目標達成された

- その他の8つの目標は達成できず

【基本戦略1:生物多様性を社会に浸透させる】

「多様な主体の連携の促進」など、生物多様性を社会に浸透させる取組は進捗するも、生物多様性を社会に浸透させたとは言えないと評価

・A-1:「生物多様性の社会における主流化」の達成・・・NG

【基本戦略2」地域における人と自然の関係を見直し、再構築する】

地域における人と自然の関係を見直し、再構築するには至っていないと評価

・B-1:自然生息地の損失速度及びその劣化・分断の顕著な減少・・・NG

・B-2:生物多様性保全を確保した農林水産業の持続的実施・・・NG

・B-3:窒素やリン等による汚染状況の改善、水生生物等の保全と生産性向上、水質と生息環境の維持 ・・・NG

・B-4:侵略的外来種の特定、定着経路情報の整備、防除の優先度の整理、防除の計画的推進・・・GOOD

・B-5:人為的圧力の最小化に向けた取組の推進・・・NG

【基本戦略3:森・里・川・海のつながりを確保する】

森・里・川・海の全体のつながりを確保したとまでは言い切れないと評価

・C-1:陸域の 17%、海域等の10%の適切な保全・管理・・・GOOD

・C-2:絶滅危惧種の絶滅防止と作物・家畜等の遺伝子の多様性維持・・・NG

【基本戦略4:地球規模の視野を持って行動する】

一部数値目標の未達成など取組の遅れが見られるが、国際的な資金メカニズム等を通じた途上国支援など、地球規模の視野を持った行動は概ねなされたと評価

・D-1:生態系の保全・回復を通じた生物多様性・生態系サービスから得られる恩恵の国内外における強化・・・NG

・D-2:劣化した生態系の15%以上の回復による気候変動の緩和と適応への貢献・・・NG

・D-3:名古屋議定書の締結と国内措置の実施・・・GOOD

【基本戦略5:科学的基盤を強化し、政策に結びつける】

科学的基盤の強化と政策への結びつけは概ねなされたと評価

・E-1:生物多様性国家戦略に基づく施策の推進・・・GOOD

・E-2:伝統的知識等の尊重、科学的基盤の強化、科学と政策の結びつきの強化、愛知目標の達成に向けた必要な資源の効果的・効率的動員・・・GOOD

生物多様性国家戦略 2012-2020 の実施状況の点検結果等について

●2030年ネイチャーポジティブに向けてすべきこと

ネイチャーポジティブとは、生物多様性の減少傾向から反転させ、2030年までに回復基調にのせる(ネットポジティブ)ための考え方とあらゆる営みである。

これまで(2020年まで)企業活動においては、生物多様性や自然環境の損失をゼロにすることを目指せば良かった。しかし今後はプラス、つまり生物多様性や自然環境を向上させる行動が求められるようになる。

2030年に向けて、これまで通りの計画・活動レベルで良いものと、ダメなものを選別した上で、

ダメなものは、目標設定や取り組みを抜本的にやり直す必要性が高いだろう。