生物多様性に取り組もうとする事業者向けの「生物多様性民間参画ガイドライン」2023年度版のサマリー。

●生物多様性民間参画ガイドラインとは

「生物多様性民間参画ガイドライン」とは、事業者向けに、生物多様性の活動に関する基礎的情報や考え方を取りまとめ、環境省が発行するガイドライン。

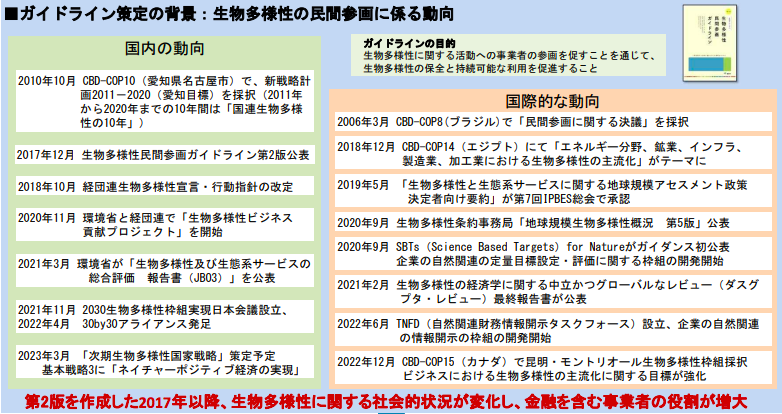

2017年に第2版「生物多様性民間参画ガイドライン」発行後、2021年のG7「自然協約」合意、生物多様性に関する新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」などの背景を踏まえ、2023年4月に第3版「生物多様性民間参画ガイドライン」として発行された。

https://www.env.go.jp/press/press_01452.html

●生物多様性民間参画ガイドライン〜目次〜

第1編 事業活動と生物多様性

生物多様性に関わる概念の説明、生物多様性をめぐる国内外の動き、国内外の目標や枠組の紹介、事業活動と生物多様性の関わりについて説明。

第2編 生物多様性の配慮に向けたプロセス

事業者が生物多様性に配慮するための基本プロセスと、事業活動ごとの参考取組を整理。

第3編 影響評価、戦略・目標設定と情報開示等

対応必要な定量的影響評価、目標設定や情報公開について、国際動向を踏まえた最新枠組み紹介。

目標設定と情報開示について、5段階の活動レベルを提示。参考となる企業事例も。

第4編 Q&A集

2030年に向けた国際的枠組に関する情報

https://www.env.go.jp/content/000125802.pdf

第1編 事業活動と生物多様性

生物多様性に関わる概念の説明、生物多様性をめぐる国内外の動き、国内外の目標や枠組の紹介、事業活動と生物多様性の関わりについて説明。

●ネイチャーポジティブ(自然再興)の定義

ネイチャーポジティブとは、2021年5月「G7首脳サミット」にて言及された「自然を回復軌道に乗せるために、2030年までに生物多様性の損失を止めて反転させる」という概念。

生物多様性国家戦略 2023-2030 では、ネイチャーポジティブとは「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」と定義している。昆明・モントリオール生物多様性枠組においも、その考え方が掲げられ、生物多様性における重要な考えである。

ネイチャーボジティブ経済は、明確に定義されたものはないが、経済活動行為(金銭のやりくり)が「生物多様性の損失を止め、反転させる」ことに資する、またはそれを阻害しないような経済と考えることができる、と環境省は捉えている。

●生物多様性国家戦略 2012-2020 の点検結果

生物多様性国家戦略 2012-2020で設定された13の国別目標のうち、5つは達成された一方で、8つは未達成であった。

【達成された目標】

・侵略的外来種の特定、定着経路情報の整備、防除の優先度の整理、防除の計画的推進

・陸地の17%、海域等の10%の適切な保全・管理

・名古屋議定書の締結と国内措置の実施

・生物多様性国家戦略に基づく施策の推進

・伝統的知識等の尊重、科学的基盤の強化、科学と政策の結びつきの強化など

【未達成の目標】

・生物多様性の社会における主流化の達成

・自然生息地の損失速度およびその劣化・分断の顕著な減少

・生物多様性の保全を確保した農林水産業の持続的な実施

・窒素なリン等による汚染状況の改善、水生生物等の保全と生産性の向上、水質と生息環境の維持

・人為的圧力の最小化に向けた取組の推進

・絶滅危惧種の絶滅防止と作物、家畜等の遺伝子の多様性の維持

・生態系の保全と回復を通じた生物多様性・生態系サービスから得られる恩恵の国内外における強化

・劣化した生態系の15%以上の回復等による気候変動の緩和と適応への貢献

●新たな国内外の目標・戦略

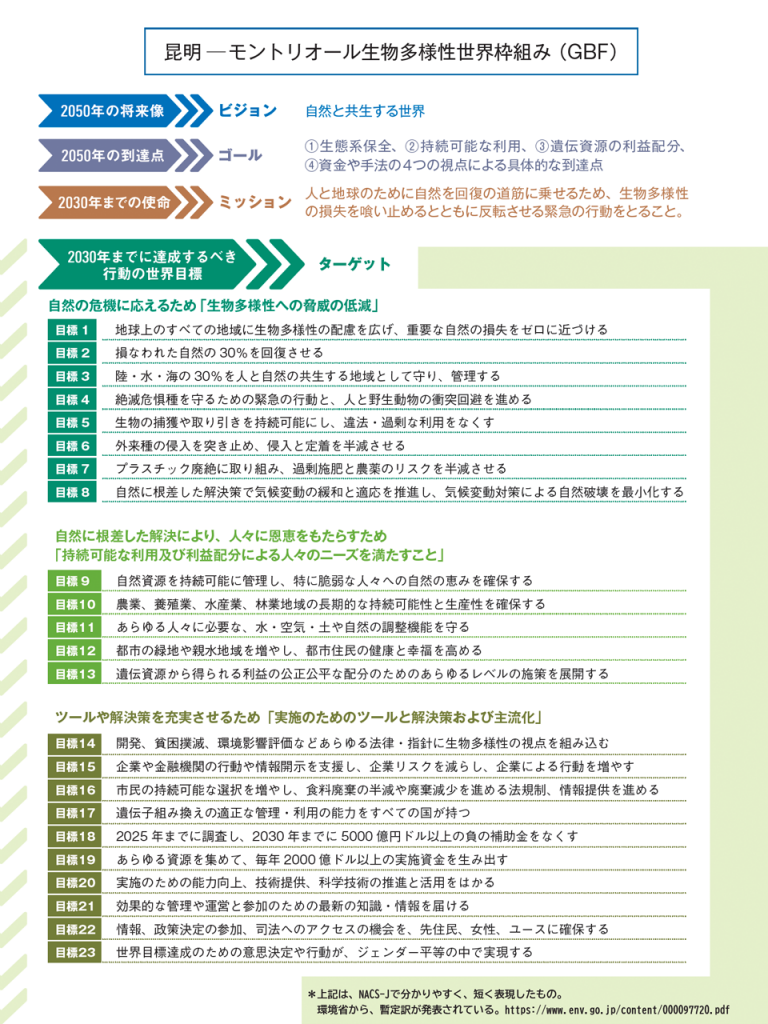

【昆明・モントリオール生物多様性枠組】

昆明・モントリオール生物多様性枠組ー企業が対応すべきこと解説

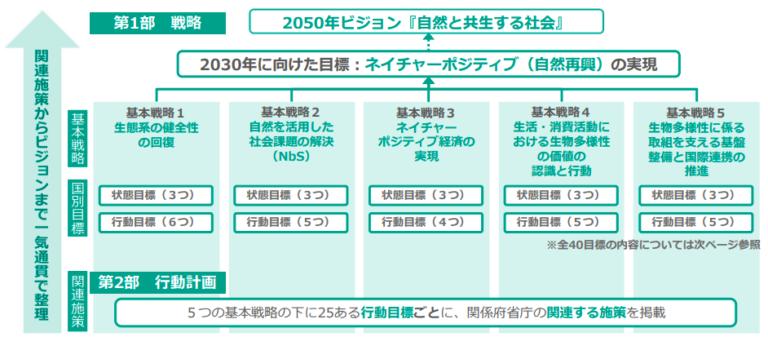

【●生物多様性国家戦略 2023-2030】

生物多様性国家戦略2023-2030ー企業が対応すべきこと

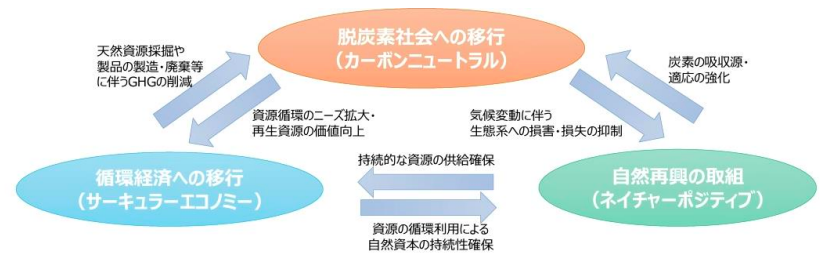

●脱炭素、循環経済、生物多様性の関係性

気候変動と循環経済、生物多様性については、相互に関係性がある。

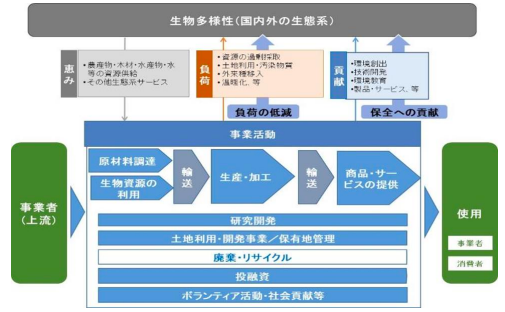

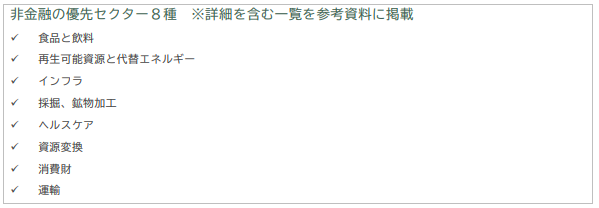

●事業活動と生物多様性の関わり

事業者の活動と生物多様性の関わり。

ネイチャーポジティブを自社事業活動に落としこむ際、自社事業活動がどのように生物多様性に影響を与え、依存し、ビジネスリスク・機会に結びつくかを認識し、そのビジネスでの重要度を判別する必要がある。

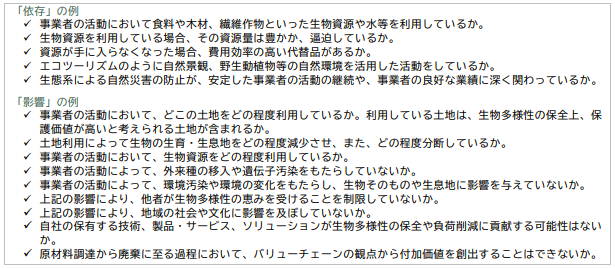

事業活動における依存・影響の把握観点の例として、このようなものが挙げられる。

https://www.env.go.jp/content/000125803.pdf

第2編 生物多様性の配慮に向けたプロセス

事業者が生物多様性に配慮するための基本プロセスと、事業活動ごとの参考取組を整理

●生物多様性において事業者が踏まえるべき原則・責務

【原則】生物多様性に及ぼす影響の回避・最小化(法第3条第2項)

企業は、事業活動が生物多様性に及ぼす影響を回避または最小化し、土地と自然資源を持続可能な方法で利用すべきである。

【原則】予防原則に則った予防的な取組と順応的な取組(法第3条第3項)

企業は、生物多様性を保全する予防的な取組方法や、事業等の着手後に生物多様性状況を継続的にモニタリングし、その結果に科学的な評価を加え、事業等に反映させる順応的な取組方法を用いる必要がある。

【原則】長期的な観点(法第3条第4項)

企業は、長期的な観点から生態系等の保全と再生に努める必要がある。

【責務】事業者の責務(法第6条)

企業は、事業活動が生物の多様性に及ぼす影響を把握し、他事業者や関係者と連携を図り、生物多様性に配慮した事業活動を行い、生物多様性への影響の低減に努める必要がある。

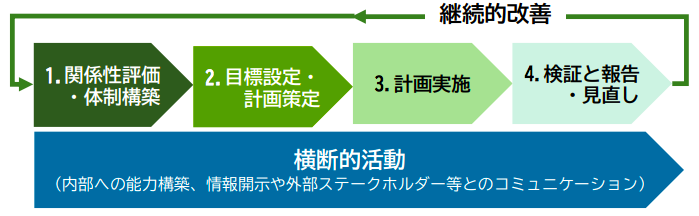

●生物多様性の配慮のための基本プロセス

基本プロセス

1.関係性評価・体制構築

社内体制構築し、自社事業活動の生物多様性との関係性・依存度と及ぼす影響を把握し、経営として重要事項を抽出する。

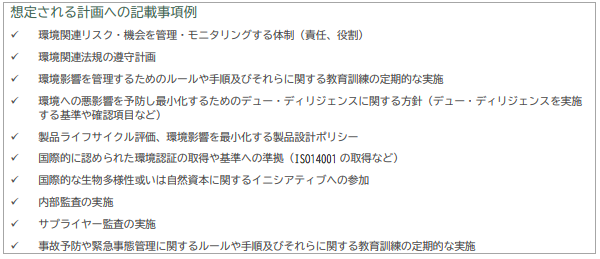

2.目標設定・計画策定

自社の戦略・対応方針・指標・目標を設定し、具体的な取組の実施計画を策定する。

3.計画実施

具体的な取組を実施する。

4.検証と報告・見直し

取組状況をモニタリングして把握・分析、進捗状況や達成度を評価、必要に応じて計画や体制など見直しをする。

5.内部の能力構築する。

6.情報公開や外部ステークホルダー等とのコミュニケーションを随時実施する。

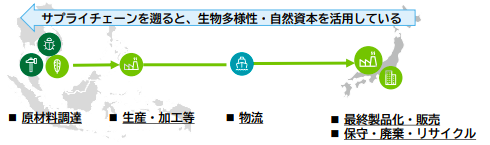

●自社活動サプライチェーンと生物多様性との関係性

まず自社事業活動について、事業活動ごとの取組を特定、参照し、対応を図る。

その後サプライチェーン・バリューチェーンの上流・下流活動についても、サプライヤー等と連携しながら実態の確認をし、対応をすることが望ましい。

●目標設定・計画策定における留意点

生物多様性に関する戦略と、定量的/定性的な指標と目標を検討する。

戦略や方針等の設定にあたり「昆明・モントリオール生物多様性枠組」、「生物多様性国家戦略」といった公式目標や指標を活用することが望まれる。所属事業者団体で宣言や指針等を策定している場合は、 それらの参照も重要。

昆明・モントリオール生物多様性枠組ー企業が対応すべきこと解説

生物多様性国家戦略2023-2030ー企業が対応すべきこと

目標・指標は、精緻で定量的指標に基づき実施することが望ましい。

ただし、指標算出コスト等が増えることにより、モニタリング頻度が下がってしまうことは適当ではない。中長期的な目標値(2030年目標、2050年目標等)の達成に向け、進捗確認のための短期的目標値(年次目標等)も併せて設定が有効である。

●情報開示、TNFD/LEAP アプローチの概要

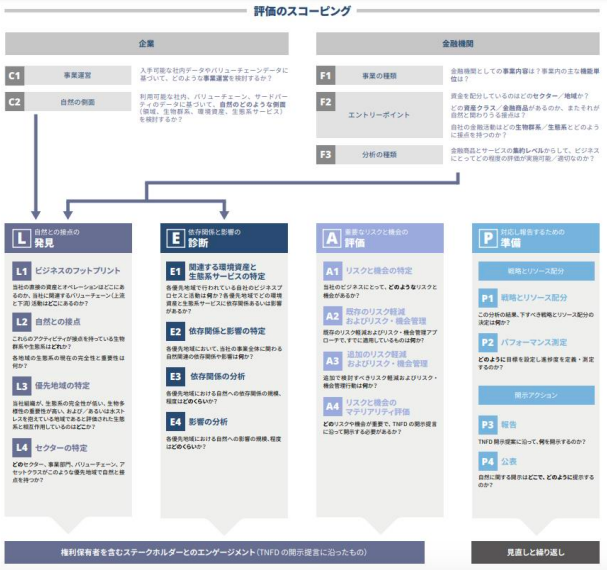

TNFD は、企業活動の自然資本や生物多様性へのリスクや機会を評価・開示する枠組を構築する国際的タスクフォース。TNFD は事業者が自然への配慮をリスク管理プロセスに組み込めるよう、LEAP(Locate, Evaluate, Assess, Prepare:発見、診断、評価、準備)と呼ぶ自然関連リスク・機会の統合評価プロセスを提案する。

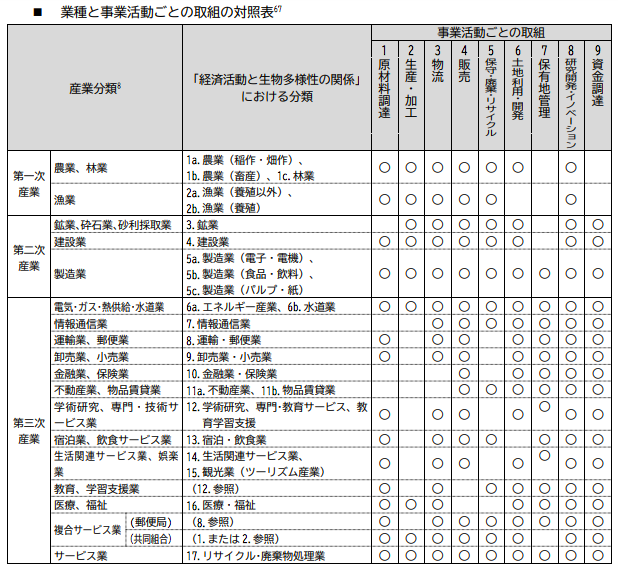

●業種・事業等ごとの事業活動と生物多様性の関係の基本的考え方

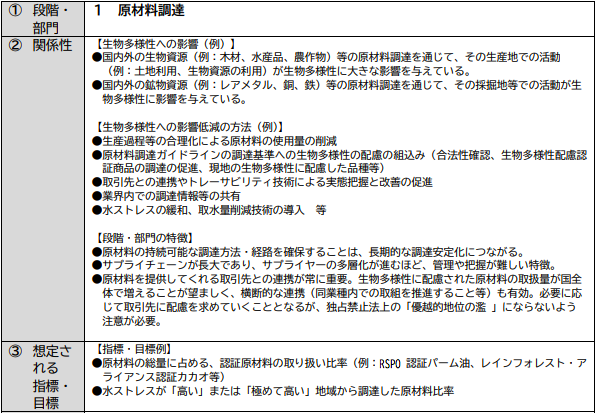

1.原材料調達

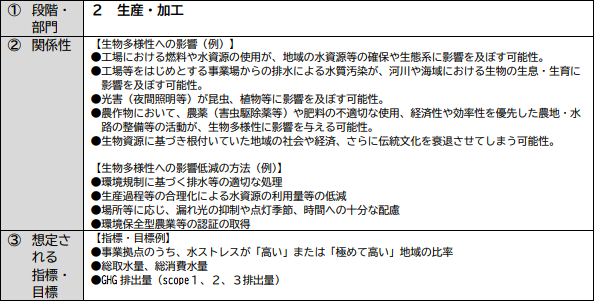

2.生産・加工

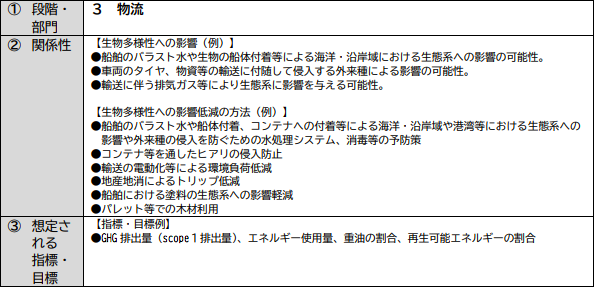

3.物流

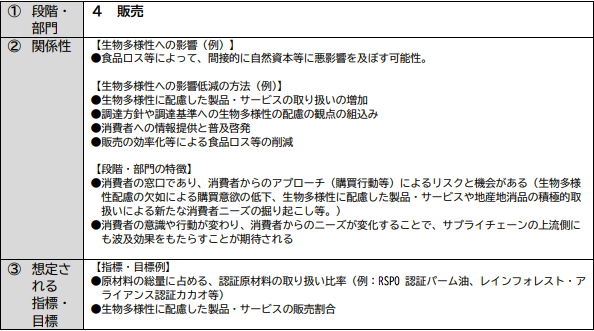

4.販売

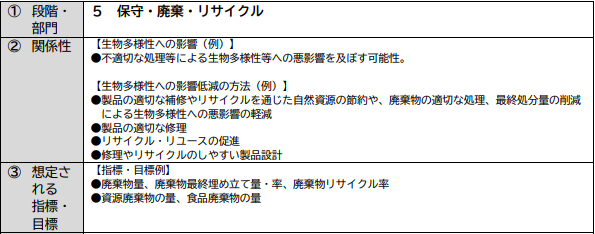

5.保守・廃棄・リサイクル

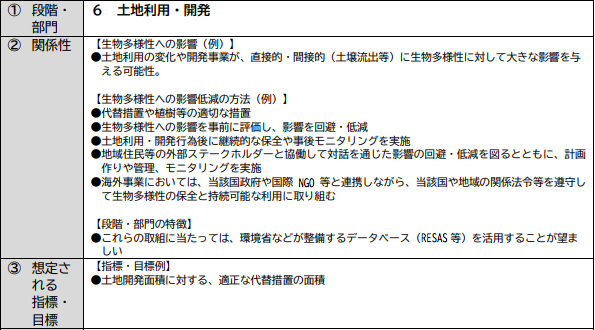

6.土地利用・開発

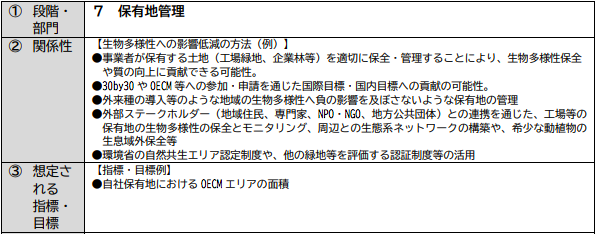

7.保有地管理

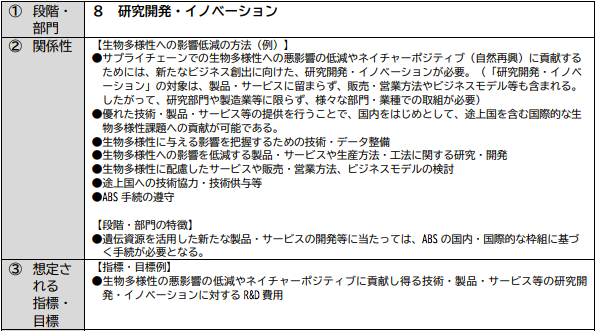

8.研究開発・イノベーション

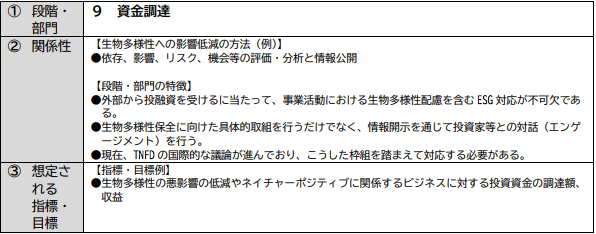

9.資金調達

第3編 影響評価、戦略・目標設定と情報開示等

対応必要な定量的影響評価、目標設定や情報公開について、国際動向を踏まえた最新枠組み紹介。

生物多様性への配慮を経営に位置づけ、実効性ある取組を行うには、事業活動の生物多様性への影響・依存を定量的に把握し、事業へのリスク・機会を分析・評価する必要がある。

その上で、目標を設定した上で、投資家等に対する情報開示を行うことになる。

●影響評価

事業者が実施する影響評価には、

・事業活動による資源消費、調達・開発行為等が生物多様性に与える負の影響の評価

・事業者の活動や技術、製品・サービス提供による負荷削減への貢献量の評価

●戦略・目標の設定

生物多様性に関する目標設定は、可能な限り定量的な目標設定が望まれる。

目標設定は、次の4つの視点に配慮して、具体的な目標数値を検討すべきである。

また目標設定時には「いつまでに」「誰が」「何を」行うのか明確に定義することも必要。

視点1:事業や自然への影響の大きなものに対する目標設定

事業活動への影響・生物多様性への影響の重要性に照らして設定することが望ましい。

視点2:世界目標や国内目標に準じた目標設定

「昆明・モントリオール生物多様性枠組」や、「生物多様性国家戦略」にある数値目標を参考にした目標設定が望ましい。また民間のイニシアティブ宣言や目標なども参照することも望まれる。

視点3:対象とする事業領域の段階的拡大による目標設定

まず、生物多様性に密接関係する事業領域の影響や貢献内容を検討して目標設定し、その後、事業活動全体・サプライチェーン・バリューチェーン全体に段階的に拡大し、スコープごと目標設定することが望ましい。

視点4:地理的特性に配慮した目標設定

サプライチェーンの地理的特性に応じた影響配慮も必要。生態系の態様は国や地域により様々であり、取り組むべき優先順位が異なる。国内外のいずれも、各地方自治体等が設定する「生物多様性地域戦略」その他の地域計画を参照することで、地域特性に応じた効果的な対応が可能となる。

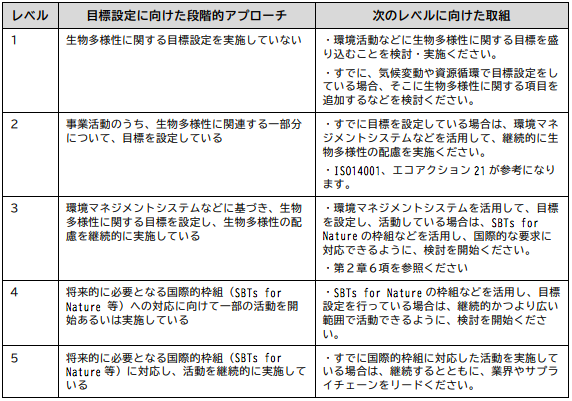

●目標設定に向けた段階的アプローチ

十分に定量化され、包括的でサプライチェーン・バリューチェーン全体をカバーし、国際目標・国内目標を凌駕するような目標設定が理想的である。

今後策定される予定のSBTs for Nature ガイダンスや昆明・モントリオール生 物多様性枠組等の国内外の主要な目標やガイドラインを満たす取組が想定される。

目標設定に当たっては、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」や、我が国の「生物多様性国家戦略」にある目標を参考にすると良い。

昆明・モントリオール生物多様性枠組ー企業が対応すべきこと解説

生物多様性国家戦略2023-2030ー企業が対応すべきこと

●情報開示

●情報開示の基本的考え方

事業活動における影響・依存・機会・リスク分析と、戦略・目標設定は、対外的に公表し、ステークホルダーとコミュニケーションを図ることで、事業への理解を深め、資金調達や市場でのレピュテーション機会に繋がっていく。

また経営層や社員の環境への意識向上や、本業におけるイノベーションや企業価値向上に資する外部からの気づきが得られる可能性が高まることが期待される。

2023年7月現在、生物多様性に関する事業者の情報開示について、TNFDフレームワークの議論が進展中で、同フレームワークをベースに検討を進めることが期待される。

ただし、同フレームワークは財務情報の開示をスコープとしており、事業者の事業活動とは直接関連しない非財務情報(自然への影響等)ついては、同フレームワークの対象外であることは注意が必要。

地域社会等の、より幅広いステー クホルダーに対する情報開示は、TNFDフレームワークよりも幅広い情報開示が適当であることも考えられる。

欧州においては金融機関に対するサステナビリティ情報開示規則(SFDR)といった規制的な情報開示制度が構築されており、多国籍に事業展開する企業は、相手国における情報開示制度にも配意する必要がある。

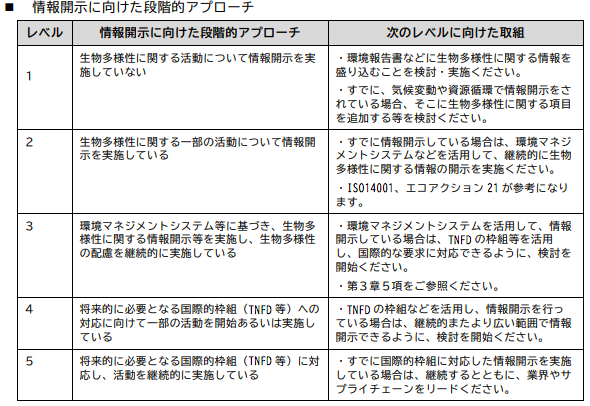

●情報開示に向けた段階的アプローチ

事業者の生物多様性に係る情報開示は、可能な限り幅広く、質の高い情報を開示することが望ましい。

COP15で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」やTNFDフ レームワーク、その他スタンダードの国内外の動向やガイドラインに沿った取組を想定する。

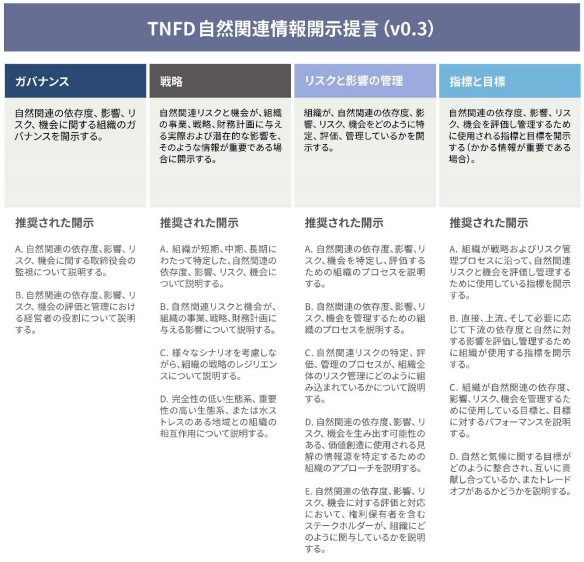

●TNFDに基づく情報開示

TNFDフレームワークの開示勧告対象項目は、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」である。

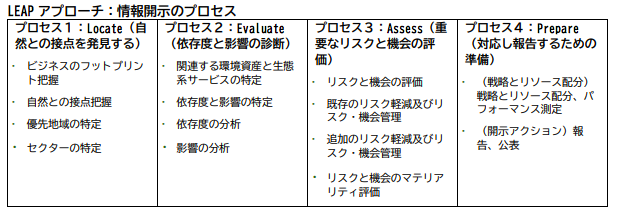

●LEAPアプローチ

LEAPアプローチは、事業者がその内部における自然関連リスク・機会に関する統合評価プロセス。

① Locate:自然との接点を発見する

自社の事業活動範囲を把握し、その場所特有の自然の状況を把握する。その上で、組織の生物多様性の重要性が高い地域や水ストレス等ある優先地域と、どのような事業活動

に接点があるか確認する。

② Evaluate:依存度と影響の診断

抽出した優先地域における事業活動と、依存する・影響を及ぼす自然資本や生態系サービス、並びにその関係性(依存か影響か)を特定する。その規模・程度(ポジティブ・ネガティブ)を分析します

③ Assess:重要なリスクと機会の特定

自社の依存・影響を踏まえ、組織におけるリスク(物理的リスク・移行リスク)特定し、当該リスクに対し、既存の軽減方策・管理方策を確認する。それらが十分でない場合は、追加的な方策を検討する。

同時に、自社の事業活動にもたらされる機会を検討する。

④ Prepare:対応し報告するための準備

この段階は、「戦略とリソースの配分」と「開示アクション」の2つに分かれる。

リスク・機会分析結果を踏まえ、実施すべき戦略とリソース配分を決定する。目標設定、進捗モニタリング方法も検討する。

開示アクションとしては、TNFD開示提案に沿って開示内容を決定し、開示方法の検討を行う。

第4編 Q&A集

Q1-1.なぜ我が社が生物多様性に取り組まなければならないのか

A1-1.何もしないことが経営上の大きなリスクとなる可能性があるため

・そもそも原材料の調達を(そうとは知らない場合も含めて)生態系を破壊しながら行うこと

は、持続可能な経営とは言えない。

・世界全体における生物多様性保全について、自社の本業である技術や製品サービスで貢献できる機会を考えることも重要で、的確に対応することで、成長機会や競争力を得られる。

Q1-2.我が社の事業と生物多様性はあまり関係がないと思うが、取り組まなければならないのか

A1-2.分析・評価さえしないことは、説明責任の放棄と見なされる

・事業活動が生物多様性・自然資本に影響を与えているか判断する前に、生物多様性と事業活動の関係を分析・評価する必要がある。分析や評価なしに「自社は生物多様性とは関係がない」と主張すれば、説明責任を果たしていないと評価される。

・そもそも、サービス業など生物多様性との関係性が弱いと考えられる業種であっても、土地や水、資源、エネルギー等を全く利用していないとは考えづらい。程度の差はあれ、生物多様性・自然資本と無関係の事業はあり得ない。

・まず自社事業活動を洗い出し、生物多様性の関係性の把握から着手するのが良い。

Q1-3.取り組まなかった場合、何かペナルティがあるのか

A1-3.将来的に、特に国際的なサプライチェーンや投融資でのペナルティが想定される

・2022年時点の日本において、「取り組まないこと」に対する法令上の罰則規定等はない。

・欧州を中心に、生物多様性保全・自然資本の内部化(外部不経済の内部化)を図るための各種規制、例えば、森林デュー・ディリジェンスといった、森林破壊を伴う原材料使用を禁ずる政策が打ち出されており、今後そのような規制を有する国々とのビジネスが困難となるリスクがある。

・加えて、欧州タクソノミー規則等において生物多様性や自然資本に配慮した事業活動の定義が進む場合、生物多様性・自然資本に十分配慮しない事業活動は、世界の投融資から弾かれる可能性がある。

・従って、こうした将来的な移行リスクに備えるためにも、先行して自社企業活動と生物多様性保全・自然資本に関するリスク・機会の洗い出しと対応方針を検討することが望ましい。

Q1-4.現状で生物多様性は目標や指標が明確でなく、データも限られ、取組が難しいのではないか

A1-4.現状でも一定の対応は可能。また現状では、詳細な目標や指標より、説得力あるストーリーが重要

・「自然資本プロトコル」、「エコロジカルフットプリント」、「LIME」など、一定の方法論が示されテイル。「TNFD フレームワーク」や「SBTs for Nature」など検討で、参考となる指標やデータベースが順次整備されつつある。

・生物多様性・自然資本データや方法論は発展途上であり、徐々に進化すると予想されます。目標の精度も大切だが、より重要なのは、中長期的な視点で生物多様性に取り組む重要性や、どう事業活動と繋がるかを組織の腑に落とすことである。

Q1-5.サプライチェーン全体の把握は不可能ではないか

A1-5. 段階的な把握が重要で、他社と連携した取組推進や、気候変動などの他分野とセットの取り組みが考えられる

・海外自然資本に依存する日本の産業において、サプライチェーン全体の把握は相当程度の労力を要すると考えられる。よって、自社にとってマテリアルな領域、自然との関係性を把握した上で、そこから段階的に把握することが重要。

・サプライチェーン情報の把握は、まず自社が把握できる内容をもとに検討を進め、必要に応じて、上流や下流に広げることが必要。

・生物多様性に関するデータの個社単位で入手は難しい場合もあり、業界団体や政府、国際NPOなどと 連携して取り組むことが良いでしょう。

Q1-6.気候変動対策で手一杯であり、当面生物多様性まで手が回らない。まず気候変動対策を優先して対応すべきではないか

A1-6.むしろ気候変動対策の観点からも、生物多様性に対応することが重要

・気候変動分野においても、気候変動対策と生態系保全は不可分一体という認識が広がりつつある