生物多様性国家戦略2023-2030の背景の一つとして、生物多様性・生態系サービスの現状と課題「日本の現状と動向」がある。

日本の生物多様性・生態系の現状

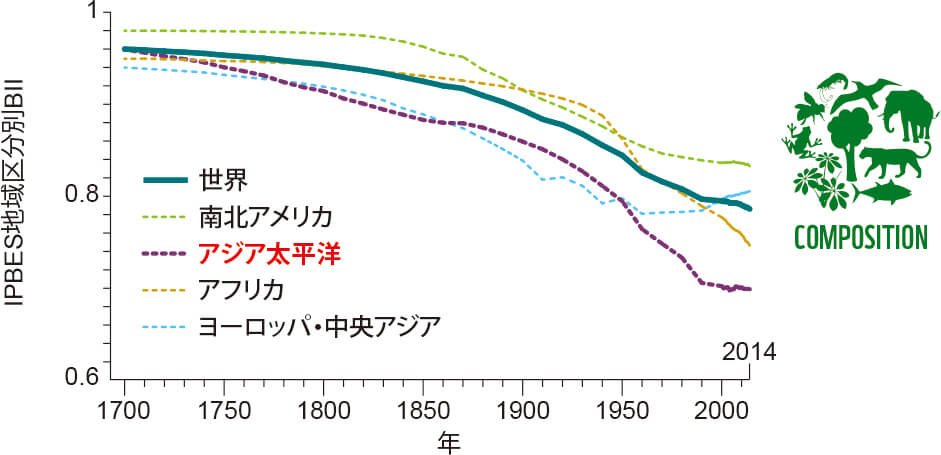

日本の生物多様性は、過去50年間損失し続けている。

森林、農地、都市、陸水域、沿岸・海洋、島嶼部の生態系別の評価結果からは、各生態系の構成要素の減少や生息・生育環境の変化など、生態系の規模・質の低下が継続しており、生息する生物の種類・個体数は減少傾向にある。

里地里山は、日本の生物多様性の保全上重要な地域だが、農地、水路・ため池、農用林など利用縮小等により、里地里山を構成する野生生物の生息・生育地が減少した。また、太陽光発電施設の設置により、失われた里地里山の環境が多いことが明らかになっている。

陸水生態系では、生物種の絶滅リスクが増大している。

日本の生態系サービスの現状

日本人の暮らしは、様々な自然の恵みの享受により物質的には豊かになったが、生態系サービスは過去50年間劣化傾向にある。

食料や木材等の供給サービスは、多くが過去と比較して低下している。海外から輸入増加や資源量の変化等により農林水産物生産量はピーク時より減少し、海面漁業の漁獲量はピーク時の 50%程度である。生産物の多様性も変化し、林業で生産される樹種の多様性は過去50年間で約40%減少した。

食料生産だけでなく、様々な社会課題解決にも貢献する大気や水質浄化など調整サービスも低下傾向にある。

植林した樹木成長による森林の表層崩壊防止は向上しつつあるが、他方、人口減少や高齢化により手入れ不足の森林が指摘されている。湿原による洪水調整は、湿原面積の大幅減少により減少傾向だと考えられる。さらに野生鳥獣による農林水産業への被害が、営農意欲の減退など、農山漁村へ深刻な影響を及ぼしている。

生物多様性が直面する四つの危機

日本の生物多様性の直接的な損失要因は、4つの危機に整理できる。それら背後には、間接的要因としての社会経済の変化があり、社会の価値観や行動の変化が影響を与えている。

社会の価値観や行動の変容には、国民ひとりひとりが生物多様性の重要性を理解し行動するとともに、企業の事業活動等に生物多様性を統合する必要がある。

現状はこれらは不十分であり、生物多様性の損失を止め、回復に向かわせるには、生物多様性が直面する4つの危機への対処が欠かせない。

1開発など人間活動による危機

第1の危機は、開発含む土地・海利用の変化や、乱獲含め生物の直接採取など、人が引き起こす生物多様性への負の影響である。

高度経済成長期以降、規模の大きな開発により、自然性の高い森林、草原、農地、湿原、干潟等の規模や質が著しく縮小した。過去の開発・改変により失われた生物多様性は容易に取り戻せない。鑑賞用や商業的利用による個体の乱獲、盗掘なども動植物の個体数の減少をもたらした。

2自然に対する働きかけの縮小による危機

第2の危機は、第1の危機とは逆に、自然に対する人間の働きかけの縮小・撤退による、生物多様性への負の影響である。

里地里山の薪炭林や農用林、採草地などは、かつてはエネルギーや農業生産に必要な資源供給源として維持され、同時に動植物の生息・生育環境を提供し、その環境特有の多様な生物を育んできた。

しかし近年では、産業構造や資源利用変化と、人口減少や高齢化、耕作放棄地の発生に伴い、農地、水路・ため池、里山林、採草・放牧などで構成される里地里山の多様な環境モザイク性の消失が懸念されている。

森林においては、間伐等の森林整備が不十分になると、生物の生息・生育地としての森林機能が低下する。

耕作放棄された農地や放置里山林などは、イノシシなどにとって好ましい環境となり、生態系への影響や農林業被害が発生し、営農意欲の減退など、被害額以上に農山漁村へ深刻な影響を及ぼしている。

中山間地域の自然環境や社会環境の変化、クマ類の生息分布の拡大などにより、クマ類等の市街地出没やそれに伴う人身被害が発生している。

3人間により持ち込まれたものによる危機

第3の危機は、外来種侵入や化学物質による汚染など、人間の近代的生活により持ち込まれたものによる生物多様性への負の影響である。

外来種は、本来移動能力を超えて人為により国外や国内の他地域から導入された生物が、地域固有の生物相や生態系を改変し、絶滅危惧種を含む在来種に大きな影響を与えている。一

近年では輸入物品等に付着してヒアリが国内侵入する事例が増加し、人の生活環境への影響の懸念も増大している。

汚染については、化学物質の利用は人間生活に大きな利便性をもたらた一方、生物への有害性を有するものや環境中に残留するものがあり、化学物質の生態系への影響が指摘されている。

汚染問題に対応するため、農業の化学肥料使用量や化学農薬使用によるリスクの低減、工場・事業場排水や生活排水の適切な処理等、化学物質の環境影響の低減に向けた取組が求められる。

近年ではマイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみによる生態系への影響が世界的に懸念されている。

4地球環境の変化による危機

第4の危機は、地球温暖化や降水量変化などの気候変動、海洋酸性化など地球環境変化による生物多様性への負の影響である。

人為起源の気候変動により、自然気候変動の範囲を超えて、自然に対して広範囲に悪影響と関連する損失・損害を引き起こしている。

日本においても、南方系チョウ類の個体数増加及び分布域の北上、海水温上昇によるサンゴ白化等が確認されている。今後、ニホンジカ等の多雪地域・高標高域への分布拡大、森林構成樹種の分布や成長量の変化等、様々な生態系で負の影響の拡大が予測されており、島嶼、沿岸、亜高山・高山地帯など、環境変化に弱い地域中心に、日本の生物多様性に深刻な負の影響が生じることは避けられない状態である。

社会経済に生物多様性が主流化されていない状況

生物多様性に対して負の影響を与える社会経済変化・社会の価値観や行動の変化、生物多様性が主流化されていない状況自体が生物多様性損失の根本的な要因(危機)といえる。

例えば、生活・消費活動において、資源持続可能性に配慮した行動が当然な社会経済構造となっておらず、それを支える価値観も醸成されていない。

総務省統計局の 2021年社会生活基本調査によれば、「自然や環境を守る活動」ボランティア活動に参加した人の割合は3%と、2001年の8%から減少した。近年、自然体験をしたことがない子供や若者も増え、更なる自然との関係希薄化が懸念される。

国内外の生物多様性への負荷は、食料・木材など生物資源の直接的利用だけでなく、非生物資源の利用に伴う汚染・排出物の影響など様々な事業活動から生じている。

経団連(経団連自然保護協議会)の調査によれば、本社の事業活動における生物多様性への影響把握・分析・評価を行う会員企業は 57%に上る一方、サプライチェーンにおいてそれを行う割合は24%に留まっている。

日々の生活において生物多様性に配慮した選択を可能にする仕組みや、事業者による持続可能な生産・調達を広げる取組が必要となる。

生物多様性国家戦略 2023-2030:生物多様性・生態系サービスの世界の現状と動向

生物多様性国家戦略2023-2030とは

「生物多様性国家戦略2023-2030」の背景①:世界の現状と動向

「生物多様性国家戦略2023-2030」の背景②:日本の現状と動向

「生物多様性国家戦略2023-2030」で取り組むべき課題

「生物多様性国家戦略2023-2030」の目指す姿・2050年ビジョン

「生物多様性国家戦略2023-2030」ミッション「2030 年ネイチャーポジティブ」